こんにちは。Spx-proの佐々木です。

夏が終わり秋になった途端、急に気温が下がり寒くなってきましたね。

季節の変わり目は体温調節が難しくなってくるので、風邪などをひいてしまわないように注意が必要ですね。

今年も気づけばそろそろ終わりそうです。あっという間ですね。

冬で寒くなり運動することが少なくなってきたという人が増えてきていると思います。

なので、今回は技術的な話というより知識の話をしたいと思います。

前回、筋肥大の話をしました。みなさんは覚えていますでしょうか?

今回はこの筋肥大についてもう少し深堀りしていきたいと思います。

筋肉が大きくなるメカニズムについてです。

今回はその筋肥大のメカニズムを紹介していきたいと思います。

筋肉の構造

まずは筋肥大のメカニズムを知っていく前に筋肉の構造を紹介します。

筋肉の構造を知ることによって理解しやすくなるので、簡単に紹介したいと思います。

筋肉は一本一本の繊維によって構成されています。

アクチン、ミオシンと呼ばれる筋フィラメントが束になっているものを筋原線維と呼ばれ、筋原線維が集まったものが一本の筋線維として呼ばれます。

筋線維が束になることで筋肉が構成されています。

みなさんはよく、筋線維という言葉を聞いたことがあると思いますが、実は様々な小さな線維が束になってできています。

筋フィラメント→筋原線維→筋線維という感じになっています。

筋肉の構造を知ることによって理解しやすくなるので、簡単に紹介したいと思います。

筋肉は一本一本の繊維によって構成されています。

アクチン、ミオシンと呼ばれる筋フィラメントが束になっているものを筋原線維と呼ばれ、筋原線維が集まったものが一本の筋線維として呼ばれます。

筋線維が束になることで筋肉が構成されています。

みなさんはよく、筋線維という言葉を聞いたことがあると思いますが、実は様々な小さな線維が束になってできています。

筋フィラメント→筋原線維→筋線維という感じになっています。

トレーニングにより起こる筋肥大

この筋線維たちが実際にどのように働いているのでしょうか?

そもそも、筋肥大というのは個々の筋繊維の横断面積が増大しているということがわかっています。

つまりトレーニングによって筋肥大をさせるというのは一本一本の筋線維を太くすることによって結果的に筋肉自体の大きさが大きくなっていくというメカニズムになります。

ではトレーニングで筋線維が大きくなっていくというのはどのようなことなのでしょうか?

じつは筋線維の肥大は二種類のプロセスが関わっていると言われています。

それはたんぱく質代謝系と筋線維再生系の二つのプロセスです。

今回はその二つについて詳しく紹介していきたいと思います。

そもそも、筋肥大というのは個々の筋繊維の横断面積が増大しているということがわかっています。

つまりトレーニングによって筋肥大をさせるというのは一本一本の筋線維を太くすることによって結果的に筋肉自体の大きさが大きくなっていくというメカニズムになります。

ではトレーニングで筋線維が大きくなっていくというのはどのようなことなのでしょうか?

じつは筋線維の肥大は二種類のプロセスが関わっていると言われています。

それはたんぱく質代謝系と筋線維再生系の二つのプロセスです。

今回はその二つについて詳しく紹介していきたいと思います。

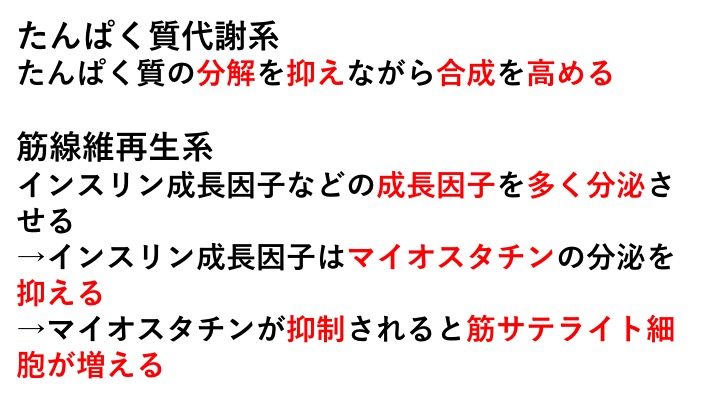

たんぱく質代謝系

まず、たんぱく質代謝系について紹介していきたいと思います。

たんぱく質代謝系ではトレーニングを行うことによって筋肉が刺激され、それによって脳が反応し、たんぱく質の合成の上昇とたんぱく質の分解の抑制が身体の中で自然に起こります。

筋肉はたんぱく質によってできているためです。

先ほど紹介したアクチン、ミオシンもたんぱく質によってできています。

そのため、筋肉=たんぱく質と言っても良いでしょう。

筋肉が刺激されダメージを受けることによって身体がいち早く回復しようと筋肉であるたんぱく質の分解を抑え、たんぱく質の合成を高めているというメカニズムになります。

脳の反応の中で、大きく関係しているのは細胞内シグナル伝達系という複雑な反応経路がかかわっていると言われています。

この反応経路は最近の研究では明らかにされていませんが、筋活動により、力学的ストレス、細胞内カルシウムイオン濃度の上昇、インスリン成長因子の受容などが大きく関わっていると言われています。

このインスリン成長因子というものが次に紹介する筋線維再生系に関係してきます。

たんぱく質代謝系ではトレーニングを行うことによって筋肉が刺激され、それによって脳が反応し、たんぱく質の合成の上昇とたんぱく質の分解の抑制が身体の中で自然に起こります。

筋肉はたんぱく質によってできているためです。

先ほど紹介したアクチン、ミオシンもたんぱく質によってできています。

そのため、筋肉=たんぱく質と言っても良いでしょう。

筋肉が刺激されダメージを受けることによって身体がいち早く回復しようと筋肉であるたんぱく質の分解を抑え、たんぱく質の合成を高めているというメカニズムになります。

脳の反応の中で、大きく関係しているのは細胞内シグナル伝達系という複雑な反応経路がかかわっていると言われています。

この反応経路は最近の研究では明らかにされていませんが、筋活動により、力学的ストレス、細胞内カルシウムイオン濃度の上昇、インスリン成長因子の受容などが大きく関わっていると言われています。

このインスリン成長因子というものが次に紹介する筋線維再生系に関係してきます。

筋線維再生系

人の身体のほとんどは元をたどれば細胞になってきます。

筋肉も例外ではありません。

筋線維には幹細胞である筋サテライト細胞というものがあります。

筋肥大にはこの筋サテライト細胞というものが大きく関係していると言われています。

筋サテライト細胞では刺激によって筋線維、脂肪、骨に分化することができると言われています。

通常は筋断裂などの損傷をした際に分裂、増殖をすることによって新たな筋線維を作ると言われています。

しかし、一方でそれらの著しい筋線維の損傷を伴わないようなレジスタンストレーニングの場合にも筋線維の肥大に深く関わっていると言われています。

筋線維の構造は多数の核(筋線維核)をもっているものですが、個々の筋線維核がたんぱく質代謝などをおこなうには限界があると言われています。

そのため、筋肉を大きくするためにはそれら自体を増やす必要があります。

このようなことから筋サテライト細胞はこのような核の供給に重要とされています。

トレーニング刺激を受けた筋線維はIGF-1(インスリン様成長因子)などの成長因子を分泌し、これらの成長因子は筋サテライト細胞の増殖を抑制しているマイオスタチンの分泌を抑えます。

このようなことにより、結果的に筋サテライト細胞は増殖し、近くの筋線維と融合することによって核を増やし筋肥大を助けていると言われています。

筋肉も例外ではありません。

筋線維には幹細胞である筋サテライト細胞というものがあります。

筋肥大にはこの筋サテライト細胞というものが大きく関係していると言われています。

筋サテライト細胞では刺激によって筋線維、脂肪、骨に分化することができると言われています。

通常は筋断裂などの損傷をした際に分裂、増殖をすることによって新たな筋線維を作ると言われています。

しかし、一方でそれらの著しい筋線維の損傷を伴わないようなレジスタンストレーニングの場合にも筋線維の肥大に深く関わっていると言われています。

筋線維の構造は多数の核(筋線維核)をもっているものですが、個々の筋線維核がたんぱく質代謝などをおこなうには限界があると言われています。

そのため、筋肉を大きくするためにはそれら自体を増やす必要があります。

このようなことから筋サテライト細胞はこのような核の供給に重要とされています。

トレーニング刺激を受けた筋線維はIGF-1(インスリン様成長因子)などの成長因子を分泌し、これらの成長因子は筋サテライト細胞の増殖を抑制しているマイオスタチンの分泌を抑えます。

このようなことにより、結果的に筋サテライト細胞は増殖し、近くの筋線維と融合することによって核を増やし筋肥大を助けていると言われています。

この二つの筋肥大を見たとき必要なこと

筋肥大のメカニズムについて紹介してきましたが、具体的にはどのようなことが必要なのでしょうか?

このメカニズムから考えると、筋トレを行うことによって起こるたんぱく質の吸収が増加するという観点に注目するのが良いと思います。

単純なことで、筋トレの頻度を増やすことによって、たんぱく質の吸収が増えている時間が増え、逆にたんぱく質を分解させる時間が減るということになります。

また、トレーニングによってインスリン様成長因子の分泌を促進させるということもわかっているので、頻度を増やすことが筋肥大の近道になることは確かですね。

しかし、筋トレの頻度を増やすことによって、疲労も溜まりやすくなってしまうので、疲労との関係を見ながらトレーニングを行っていくのが最善かもしれません。

このメカニズムから考えると、筋トレを行うことによって起こるたんぱく質の吸収が増加するという観点に注目するのが良いと思います。

単純なことで、筋トレの頻度を増やすことによって、たんぱく質の吸収が増えている時間が増え、逆にたんぱく質を分解させる時間が減るということになります。

また、トレーニングによってインスリン様成長因子の分泌を促進させるということもわかっているので、頻度を増やすことが筋肥大の近道になることは確かですね。

しかし、筋トレの頻度を増やすことによって、疲労も溜まりやすくなってしまうので、疲労との関係を見ながらトレーニングを行っていくのが最善かもしれません。

まとめ

今回は知識的なこと、筋肉の筋肥大メカニズムについて紹介しました。

これを知っていてトレーニングにどう活かすことができるということは具体的にはいうことができませんが、知識として知っているだけで、少しだけたんぱく質を取る意識が変われば良いです。

先ほど頻度について紹介しましたが、筋トレにおいて頻度はとても重要なものになってきます。

単純に増やせば増やしただけ効果がよく現れるということではありませんが、筋肥大においては重要な要素の一つになってくるようです。

時間の確保という面では難しいと思いますが、トレーニングを習慣にしていけるようにしていきましょう!

また、トレーニングの技術については前回の記事を見ていただければ効率良く筋肥大ができると思うで見てみてください!

以上、佐々木でした!

参考テキスト:健康運動指導士養成テキスト

これを知っていてトレーニングにどう活かすことができるということは具体的にはいうことができませんが、知識として知っているだけで、少しだけたんぱく質を取る意識が変われば良いです。

先ほど頻度について紹介しましたが、筋トレにおいて頻度はとても重要なものになってきます。

単純に増やせば増やしただけ効果がよく現れるということではありませんが、筋肥大においては重要な要素の一つになってくるようです。

時間の確保という面では難しいと思いますが、トレーニングを習慣にしていけるようにしていきましょう!

また、トレーニングの技術については前回の記事を見ていただければ効率良く筋肥大ができると思うで見てみてください!

以上、佐々木でした!

参考テキスト:健康運動指導士養成テキスト