こんにちは。Spx-proの佐々木です。

自粛ムードが終わりに近づいてるため、運動を再開している人も増えていることかと思います。

今回はそんな運動を再開したあなたに、知っていただきたい内容になっております!

痩せるために重要と言われている代謝についてです。

代謝と言えば、「基礎代謝」という言葉を聞いたことがあるというのをよく聞きます。

その基礎代謝についても紹介していきます!

yeah buddy!!

エネルギー代謝とは?

代謝というものは食事から得た栄養素を身体の中に取り込みエネルギーの消費を助ける身体の働きのことを言います。

実は、食事から取られた栄養素というものは直接人間のエネルギーとして使われることはないのです。

エネルギーというものはATPという物質が分解されることで生成されます。

このATP助けるために栄養素は筋肉内や脂肪、肝臓にグリコーゲンとして蓄積されていきます。

実は、食事から取られた栄養素というものは直接人間のエネルギーとして使われることはないのです。

エネルギーというものはATPという物質が分解されることで生成されます。

このATP助けるために栄養素は筋肉内や脂肪、肝臓にグリコーゲンとして蓄積されていきます。

身体の機能はATPが大きく関係している

ではエネルギーは実際にどのように使われているのか、簡単に紹介します。

はじめに知っておいて欲しいのは、このATPという物質=エネルギーではないということです。

ではどのようにしてエネルギーが作られているのか。

それは ATPがADPに分解されることでエネルギー生まれます。

そのエネルギーは筋肉の収縮や神経の伝達、体温の調整などをするために使用されています。

このようなことから身体にはATPが不可欠ということになります。

はじめに知っておいて欲しいのは、このATPという物質=エネルギーではないということです。

ではどのようにしてエネルギーが作られているのか。

それは ATPがADPに分解されることでエネルギー生まれます。

そのエネルギーは筋肉の収縮や神経の伝達、体温の調整などをするために使用されています。

このようなことから身体にはATPが不可欠ということになります。

他の栄養素はどのように関係しているの?

先ほどATPについて解説していきましたが、前述していた栄養素はどのように関係しているのでしょうか?

ATPはエネルギー生成するためにADPに分解されます。

ADPのままではエネルギーを作り出すことができないのです。

ここで栄養素の登場です!

グリコーゲンと呼ばれる栄養素がADPを再びATPに再合成します。

ATPはエネルギー生成するためにADPに分解されます。

ADPのままではエネルギーを作り出すことができないのです。

ここで栄養素の登場です!

グリコーゲンと呼ばれる栄養素がADPを再びATPに再合成します。

ATPの再合成方法は?

グリコーゲンがATPの生成を助けるということがわかりましたが、この他にも二つの生成方法が存在します。

それは有酸素性エネルギー機構、非乳酸性エネルギー供給系です。

グリコーゲン使用によってエネルギーが作られる方法は乳酸性エネルギー供給系と呼ばれます。

この非乳酸性エネルギー供給系、乳酸性エネルギー供給系の二つを合わせて無酸素エネルギー供給機構と呼ばれています。

これら3つを簡単に紹介していきたいと思います。

それは有酸素性エネルギー機構、非乳酸性エネルギー供給系です。

グリコーゲン使用によってエネルギーが作られる方法は乳酸性エネルギー供給系と呼ばれます。

この非乳酸性エネルギー供給系、乳酸性エネルギー供給系の二つを合わせて無酸素エネルギー供給機構と呼ばれています。

これら3つを簡単に紹介していきたいと思います。

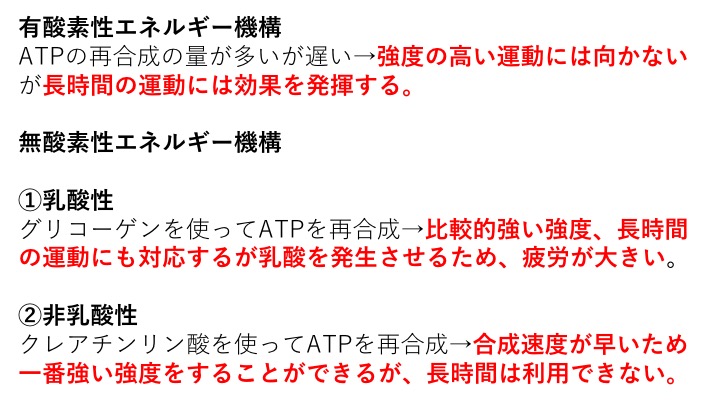

有酸素性エネルギー機構とは?

この有酸素性エネルギー供給機構は ATPを多く再合成することができる反面、そのスピードが遅いというのが特徴です。

再合成が遅いため、名前の通り有酸素運動や低強度のトレーニングで使用される再合成方法になります。

酸素と脂肪、乳酸などを材料として再合成を行っていることから有酸素運動では脂肪燃焼効果があると言われています。

再合成が遅いため、名前の通り有酸素運動や低強度のトレーニングで使用される再合成方法になります。

酸素と脂肪、乳酸などを材料として再合成を行っていることから有酸素運動では脂肪燃焼効果があると言われています。

無酸素性エネルギー機構の乳酸性エネルギー供給系とは?

無酸素性エネルギー機構というのは名前の通り酸素を使用しません。その代わりに先ほど紹介したグリコーゲンが ATPの再合成に働きます。

その際、ATPと一緒に乳酸も発生します。

この乳酸が発生することから乳酸性供給系と呼ばれています。

運動の強度がある程度高くなると有酸素性エネルギー機構だけではATPの再合成が追いつかないので、無酸素性エネルギー機構の働きが増えます。

よく、足に乳酸が溜まったという言葉を聞くと思いますが、強度が高い運動を長時間行うことで有酸素性エネルギー機構による乳酸の消費が追いつかないのが原因となっています。

その際、ATPと一緒に乳酸も発生します。

この乳酸が発生することから乳酸性供給系と呼ばれています。

運動の強度がある程度高くなると有酸素性エネルギー機構だけではATPの再合成が追いつかないので、無酸素性エネルギー機構の働きが増えます。

よく、足に乳酸が溜まったという言葉を聞くと思いますが、強度が高い運動を長時間行うことで有酸素性エネルギー機構による乳酸の消費が追いつかないのが原因となっています。

無酸素性エネルギー機構の非乳酸性エネルギー供給系とは?

無酸素性エネルギー機構にはグリコーゲンを使わず乳酸を発生させないATPの再合成方法も存在します。

それはクレアチンリン酸によってATPを再合成するという方法です。

これにはATPと一緒にクレアチンという物質が生成されますが、リン酸と再結合することによって再びクレアチンリン酸になります。

こちらの無酸素性エネルギー機構はとても早いのが特徴です。有酸素性<乳酸性<非乳酸性と一番早いと言われています。

その分不足しやすいです。

人間が全力疾走で走れるのは7秒と言われているのですが、この非乳酸性エネルギー機構が大きく関係しています。

それはクレアチンリン酸によってATPを再合成するという方法です。

これにはATPと一緒にクレアチンという物質が生成されますが、リン酸と再結合することによって再びクレアチンリン酸になります。

こちらの無酸素性エネルギー機構はとても早いのが特徴です。有酸素性<乳酸性<非乳酸性と一番早いと言われています。

その分不足しやすいです。

人間が全力疾走で走れるのは7秒と言われているのですが、この非乳酸性エネルギー機構が大きく関係しています。

実際に消費されている代謝は?

エネルギーの代謝を知っていただいたところで、実際にどのように使われているのか?という疑問が出ると思います。

では、私たちは具体的にどのように代謝として消費しているのか。

大きく分けて3つの活動によって消費しています。

基礎代謝量、食事誘発性体熱生産、身体活動の3つです。

この3つについて詳しく紹介していきたいと思います!

では、私たちは具体的にどのように代謝として消費しているのか。

大きく分けて3つの活動によって消費しています。

基礎代謝量、食事誘発性体熱生産、身体活動の3つです。

この3つについて詳しく紹介していきたいと思います!

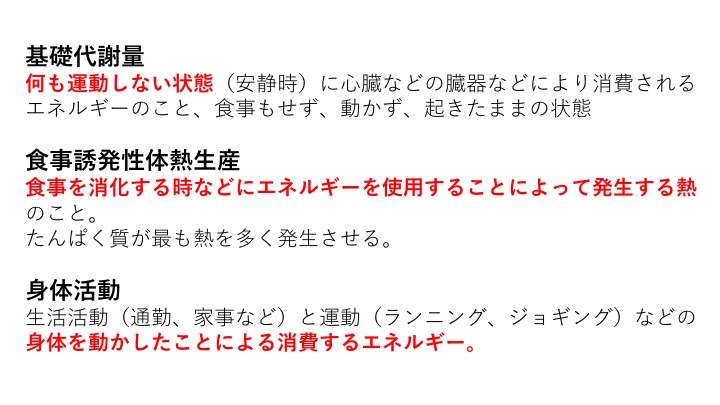

基礎代謝量

基礎代謝量とは簡単に言えば、何もしていなくても消費する量のことを言います。

つまり、食事も食べず、動かず、起きたままの状態のことです。(寝た状態だと身体の機能が落ちてしまうので適用されません。)

この食事をせず、動かず、起きたままでも働いている部分がありますね。

そうです。心臓です。

その他にも様々な機能がありますが、このように何もしなくても消費されるものを指します。

つまり、食事も食べず、動かず、起きたままの状態のことです。(寝た状態だと身体の機能が落ちてしまうので適用されません。)

この食事をせず、動かず、起きたままでも働いている部分がありますね。

そうです。心臓です。

その他にも様々な機能がありますが、このように何もしなくても消費されるものを指します。

食事誘発性体熱産生

この食事誘発性体熱産生という言葉自体は難しいですが、簡単に言えば食事を消化することや、身体の様々な所に運ぶ時に発生する熱のことを指します。

この食事誘発性体熱産生にも特徴があってたんぱく質を摂取すると、摂取したエネルギーの約20〜30%の熱産生があると言われています。

ちなみに脂質が8%、糖質が2%と大きな差があります。

そのため、たんぱく質を多く摂ることによって促進することは可能ですが、そこまで大きな効果があるわけではありません。

この食事誘発性体熱産生にも特徴があってたんぱく質を摂取すると、摂取したエネルギーの約20〜30%の熱産生があると言われています。

ちなみに脂質が8%、糖質が2%と大きな差があります。

そのため、たんぱく質を多く摂ることによって促進することは可能ですが、そこまで大きな効果があるわけではありません。

身体活動量

これは名前の通り、身体を動かした量です。

身体を動かすことによって筋肉が収縮するので、多くのエネルギーが消費されます。

この身体活動についても「生活活動」「運動」の二つに分類されています。

日々の生活活動(通勤、家事など)と意図的に行った運動(ジョギング、ランニング)の合計によってエネルギーを求めることができます。

身体を動かすことによって筋肉が収縮するので、多くのエネルギーが消費されます。

この身体活動についても「生活活動」「運動」の二つに分類されています。

日々の生活活動(通勤、家事など)と意図的に行った運動(ジョギング、ランニング)の合計によってエネルギーを求めることができます。

まとめ

今まで様々な代謝について紹介していきましたが、身体の仕組みは少し理解できたでしょうか?

簡単に言えば、基礎代謝量、食事誘発性体熱産生、身体活動を増やすことによって多くのエネルギーを消費することができるので、ダイエットになるということです。

どのような運動がいいのかというと、脂肪を材料に使う有酸素性エネルギー機構ですね。

つまり、有酸素運動です。

このエネルギー消費量を増加させる方法としましては筋肉の収縮がエネルギーを消費するため、筋肉を増やしていくことがシンプルで、適切な方法になります。

筋肉が増えることによって動かさなければいけない筋肉が増えるため、必然的に基礎代謝量、食事誘発性体熱産生、身体活動量が増えます。

また、有酸素運動の筋肉活動も増えるので、効果も高まります。

みなさんも少し代謝について意識してみてください。

以上、佐々木でした!

参考書籍:健康運動指導士養成テキスト

簡単に言えば、基礎代謝量、食事誘発性体熱産生、身体活動を増やすことによって多くのエネルギーを消費することができるので、ダイエットになるということです。

どのような運動がいいのかというと、脂肪を材料に使う有酸素性エネルギー機構ですね。

つまり、有酸素運動です。

このエネルギー消費量を増加させる方法としましては筋肉の収縮がエネルギーを消費するため、筋肉を増やしていくことがシンプルで、適切な方法になります。

筋肉が増えることによって動かさなければいけない筋肉が増えるため、必然的に基礎代謝量、食事誘発性体熱産生、身体活動量が増えます。

また、有酸素運動の筋肉活動も増えるので、効果も高まります。

みなさんも少し代謝について意識してみてください。

以上、佐々木でした!

参考書籍:健康運動指導士養成テキスト